Method Article

Une méthode rapide pour confiner et manipuler en toute sécurité les abeilles sur le terrain

Dans cet article

Résumé

Nous faisons la démonstration d’une méthode éprouvée pour manipuler en toute sécurité les abeilles collectées sur le terrain. Cette méthode permet une manipulation rapide, une identification, un échantillonnage génétique et la confirmation des interactions plantes-insectes grâce au pollen collecté lors de l’échantillonnage. Facilement adaptable, cette approche offre un moyen rentable et non létal d’étudier des groupes d’insectes rares.

Résumé

Améliorer la compréhension de la biologie et de l’écologie fondamentales de nombreux insectes pollinisateurs, en particulier des taxons spécialisés ou rares, est une priorité pour de nombreux chercheurs. Par conséquent, il est souvent nécessaire de confiner temporairement des organismes prélevés sur le terrain de manière non nuisible afin d’obtenir de l’information ou d’appuyer des études supplémentaires. Ce protocole représente une méthode de terrain minutieusement testée, rapide et peu coûteuse pour manipuler en toute sécurité les abeilles préoccupantes qui peut facilement être adaptée aux besoins spécifiques du projet, y compris l’identification d’organismes, l’élimination du pollen, le marquage et/ou la collecte d’échantillons de tissus non létaux pour l’analyse génétique. Cette méthodologie peut servir d’option supplémentaire dans la boîte à outils du chercheur à utiliser lorsque certains scénarios se présentent. On s’attend à ce que cette méthodologie puisse être adaptée pour être utilisée avec d’autres espèces d’insectes ainsi que par des personnes de divers niveaux d’expérience et de compétence. Il peut être d’une grande valeur pour les chercheurs qui étudient les abeilles spécialisées ou qui mènent des études spécifiques à l’hôte. La collecte de données rendue possible par ce protocole sera inestimable pour aider les chercheurs à combler les lacunes critiques en matière de données sur de nombreuses espèces de pollinisateurs, les structures de réseaux de plantes et de pollinisateurs et les initiatives de conservation et de gestion des pollinisateurs.

Introduction

De plus en plus de preuves soutiennent le déclin des populations d’abeilles sauvages et d’autres pollinisateurs et les changements qui l’accompagnent dans les communautés de pollinisateurs 1,2,3,4. Les pertes continues menacent le service même de la pollinisation par les insectes, essentielle au maintien de la biodiversité, au fonctionnement des écosystèmes et à la production agricole5. De plus, pour de nombreuses abeilles sauvages, en particulier les espèces rares, il existe d’importantes lacunes dans les connaissances qui peuvent entraver les actions de gestion et de conservation appropriées 6,7.

Pour aider à remédier à ces lacunes en matière de données, les chercheurs ont mis au point diverses méthodes pour étudier les insectes pollinisateurs, l’utilisation de l’habitat associé et leurs préférences florales. Bien que les pièges à casserole, les pièges à girouette, les pièges à malaise, les pièges d’émergence et la collecte directe au filet à la main soient couramment utilisés, bon nombre de ces méthodes présentent des inconvénients importants 8,9,10,11. Les méthodes couramment employées pour identifier le pollinisateur peuvent entraîner la mort de l’organisme, que l’échantillon doive être identifié en laboratoire ou non (p. ex., à l’aide d’un microscope). La mortalité peut être justifiable et nécessaire pour de nombreuses études sur les insectes. Cependant, lorsqu’ils travaillent avec des insectes en péril, rares ou peu étudiés dont l’état des populations est limité ou incertain, les chercheurs doivent atténuer la mortalité, les blessures ou le stress des organismes afin de réduire la probabilité d’avoir un impact négatif sur ces populations d’insectes. Par conséquent, lorsqu’on travaille avec des espèces en péril ou des espèces qui peuvent être facilement identifiées par leurs principales caractéristiques distinctives, des approches d’échantillonnage moins destructrices devraient être adoptées si possible.

Les méthodes non létales qui ont été proposées pour la collecte de matériel génétique chez les abeilles comprennent la collecte de matières fécales, d’exuvies12 et d’extrémités d’ailes13. Cependant, l’utilisation de ces méthodes sur des abeilles collectées sur le terrain peut être intenable en raison du temps requis et/ou de l’impact potentiel sur les ailes, affectant négativement le vol et d’autres comportements. Il a été démontré que l’ablation partielle des antennes ne compromet pas la survie des abeilles euglossines échantillonnées14. De même, l’échantillonnage de la partie terminale du tarse du milieu de la patte n’a pas réduit de manière significative le taux de survie des ouvrières de Bombus terrestris 15. Une autre méthode d’échantillonnage non létale consiste à collecter des résidus de protéines en immergeant temporairement les abeilles dans une solution tampon, puis en les libérant par la suite16. L’analyse de survie a montré qu’il n’y avait pas de différences significatives entre les abeilles rincées au tampon et les abeilles non rincées. Chaque technique comporte des limites, qui doivent être prises en compte lors de l’examen de questions de recherche spécifiques et des objectifs globaux du projet.

L’identification taxonomique précise des organismes est essentielle à l’efficacité de la recherche. Pour de nombreux taxons d’insectes pollinisateurs, cependant, cela dépend énormément de l’espèce d’intérêt et du niveau de connaissances et d’expérience du chercheur ou de l’observateur. Bien que de nombreuses espèces d’abeilles puissent être identifiées sur le terrain, il peut être essentiel de disposer de preuves à l’appui de l’observation. Alors que la plupart des études sur les pollinisateurs recueillent et conservent généralement des individus comme preuves, l’utilisation de photos et de vidéos, ainsi que la vidéographie tridimensionnelle à l’aide de la réalité virtuelle peuvent être utilisées comme proxy pour distinguer certaines espèces sans sacrifier les individus observés17. La différenciation entre certaines espèces peut nécessiter une attention particulière et des photographies de caractéristiques morphologiques spécifiques ; Dans ces situations, les organismes doivent pouvoir être manipulés et confinés dans une position unique de sorte que les caractères distinctifs complexes puissent être photographiés de manière fiable.

Le confinement temporaire des abeilles pour l’identification peut se faire de plusieurs façons, notamment en refroidissant l’échantillon et/ou en utilisant du dioxyde de carbone pour ralentir les abeilles18,19. Cependant, ces méthodes peuvent modifier le comportement, ce qui fait que les abeilles traitées sont plus lentes à retrouver de l’activité, ce qui peut affecter la recherche de butinage, la valeur adaptative de l’organisme ou augmenter le risque de prédation 20,21,22. De plus, ces techniques finissent par augmenter le temps pendant lequel les organismes sont confinés et manipulés. Ceci, à son tour, augmente le stress de l’organisme et le temps de traitement sur le terrain. Des méthodes plus sûres et plus efficaces seraient donc hautement souhaitables.

Un certain nombre d’études ont utilisé le pollen recueilli sur les abeilles ou d’autres sources pour mieux comprendre les préférences en matière de butinage, construire des réseaux d’interaction plantes-pollinisateurs, identifier la contamination environnementale (p. ex., résidus de pesticides) et évaluer l’écologie nutritionnelle 23,24,25,26,27,28,29. De nombreuses abeilles se toilettent elles-mêmes lorsqu’elles sont confinées dans un conteneur. Par conséquent, des méthodes non létales d’échantillonnage du pollen ont été utilisées30 (p. ex., microtubes à centrifuger). Cependant, dans les cas où l’auto-toilettage n’a pas lieu, l’utilisation d’un récipient plus tactile, tel que les sacs en plastique refermables utilisés dans ce protocole, permet d’appliquer une légère pression sur des parties spécifiques du corps afin que le pollen entre en contact avec le sac en plastique, ce qui augmente la probabilité d’obtenir un échantillon de pollen par rapport à l’utilisation de récipients rigides traditionnels.

Nous présentons ici un protocole qui a été bien testé sur trois taxons d’abeilles en danger. Bien qu’il demande beaucoup de main-d’œuvre, il permet de recueillir des données complètes sur les insectes pollinisateurs tout en minimisant la menace de mortalité pour les organismes individuels. L’objectif global de l’utilisation de cette méthodologie est de fournir un moyen sûr et efficace de capturer, d’identifier et de relâcher les insectes en toute sécurité. Un avantage supplémentaire de ce protocole est qu’il surmonte de nombreuses limitations de la collecte traditionnelle d’insectes. Il s’agit d’un moyen facile de marquer des individus, de collecter du matériel génétique non létal et de collecter des échantillons de pollen, tout en minimisant le temps de manipulation et le stress sur l’organisme. Bien que les méthodes traditionnelles de collecte d’insectes présentent de nombreux avantages31, pour aider à surmonter certaines de leurs limites, nous avons mis en place une alternative afin que les insectes puissent être confinés pour être identifiés avant d’être relâchés rapidement et en toute sécurité. En fonction des objectifs du projet, des mesures supplémentaires peuvent également être prises pendant que l’abeille est confinée pour collecter d’autres données importantes.

Protocole

1. Préparation de la collecte sur le terrain

- Confirmer les objectifs du projet (p. ex., identification d’organismes, échantillonnage de tissus génétiques, etc.).

- Examinez la table des matériaux et rassemblez tous les éléments pertinents spécifiques aux objectifs du projet.

- Assurez-vous que tout l’équipement numérique (p. ex., téléphone intelligent, appareil photo, système de positionnement mondial [GPS]) portable est complètement chargé et que les piles de rechange sont chargées et emballées.

2. Capture et sécurisation de l’organisme

- Consigner les paramètres d’intérêt du site à l’arrivée dans le champ, y compris la date, l’heure de début, le site et l’emplacement du champ, ainsi que toute autre information pertinente (p. ex. conditions météorologiques, plantes couvre-sol dominantes, plantes en fleurs, etc.) qui pourrait être nécessaire (figure 1).

- Capturez une abeille d’intérêt en utilisant la technique de filet appropriée. Utilisez un filet à main à l’aide d’un filet anti-insectes aérien ou d’un filet fauchoir en fonction de l’espèce focale.

REMARQUE : D’autres techniques de capture, telles que la collecte à l’aide d’un flacon ou d’un tube à centrifuger, peuvent également être utilisées pour la capture d’insectes. - Observez visuellement le spécimen à travers le sac en filet pour déterminer s’il ressemble au taxon d’intérêt. Si ce n’est pas le cas, relâchez l’échantillon en toute sécurité et poursuivez l’enquête.

- Si l’échantillon semble appartenir à l’espèce focale, fixez l’échantillon à l’intérieur du sac en filet de manière à ce qu’il ne puisse pas s’échapper (p. ex., en chevauchant le haut du sac en filet sur le cadre, en tordant ou en confinant le col du sac en filet ou en fermant toute sortie potentielle).

- Rassemblez le sac d’échantillon refermable et ouvrez-le.

- Assurez-vous que l’abeille d’intérêt se trouve près de l’extrémité du sac en filet.

- D’une main, saisissez le sac en filet juste en dessous de l’échantillon. Tenez le sac en filet de manière à ce que la pointe (où l’insecte est confiné) soit orientée vers le haut et que l’ouverture du filet (c’est-à-dire le cerceau) soit suspendue en dessous.

REMARQUE : La plupart des insectes sont phototrophes et, lorsqu’ils sont confinés, volent ou rampent généralement vers la lumière. - À l’aide de l’autre main (c.-à-d. la main qui ne tient pas le sac en filet), guidez le sac d’échantillon refermable dans l’ouverture du filet et à travers le sac en filet jusqu’à ce que l’un atteigne la main immédiatement en dessous de l’échantillon.

- Relâchez soigneusement la prise de la main, en confinant l’échantillon juste assez pour permettre à la main tenant le sac d’échantillon refermable de se déplacer dans la zone confinée avec l’échantillon. Faites attention à l’emplacement de l’échantillon dans la zone confinée afin de réduire la probabilité d’être piqué, de blesser l’échantillon et de s’échapper.

- Manipulez le sac d’échantillon refermable pour qu’il s’ouvre suffisamment pour permettre à l’échantillon d’insecte d’entrer. Pour ce faire, appliquez une pression de chaque côté du joint ou tournez le sac avec le pouce et le majeur sous le joint.

- Positionnez l’ouverture du sac d’échantillon refermable au-dessus de l’échantillon et manœuvrez doucement l’insecte dans le sac. Comme nous l’avons mentionné précédemment, comme la plupart des insectes sont phototrophes, orientez la main contenant le sac d’échantillon refermable vers le soleil ou le ciel, facilitant ainsi le déplacement de l’échantillon dans le sac.

- Une fois l’échantillon à l’intérieur, fermez fermement le sac d’échantillon refermable.

- Retirez le sac d’échantillon refermable contenant l’échantillon de la moustiquaire.

REMARQUE : Comme les insectes peuvent surchauffer rapidement et mortellement dans des sacs scellés, gardez l’échantillon à l’abri de l’exposition directe au soleil, idéalement dans un endroit ombragé ou un récipient isolé jusqu’au traitement, et limitez le temps de traitement.

3. Identifier l’organisme

- Inspectez attentivement le spécimen pour confirmer qu’il s’agit d’un taxon d’intérêt. S’il s’agit d’une espèce différente, relâchez-le en toute sécurité et poursuivez les relevés.

REMARQUE : Pour éviter d’endommager l’échantillon, n’appliquez jamais de pression directe sur l’insecte lorsqu’il est à l’intérieur du sac. Les échantillons peuvent être immobilisés en appliquant une légère pression sur le plastique ou en étirant le périmètre du sac pour le tendre autour de l’échantillon, limitant ainsi les mouvements. - Si l’identité de l’espèce peut être facilement et précisément confirmée visuellement, prenez une photo (figure 2). Consignez toute information supplémentaire nécessaire sur l’échantillon (p. ex., heure de la capture, position GPS précise, plante visitée, marques uniques, observation de la taille ou de la coloration, comportement avant la capture, etc.).

- Si des caractéristiques physiques spécifiques doivent être inspectées pour confirmer l’identité, prenez des macrophotographies détaillées mettant en évidence ces caractéristiques clés dans le sac d’échantillon refermable (figure 2).

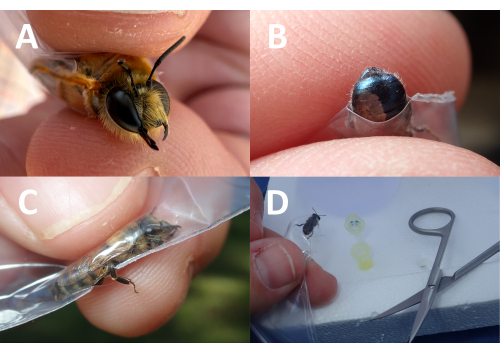

- S’il n’est pas possible d’obtenir des photos de qualité suffisante pour discerner les caractéristiques à travers le sac d’échantillon, exposez la ou les parties du corps de l’échantillon d’intérêt pour une inspection minutieuse en coupant l’une des deux extrémités d’angle non scellées du sac d’échantillon (c’est-à-dire les coins qui sont cousus ensemble ou qui ne peuvent pas être refermables). Par exemple, découpez un petit trou pour n’exposer que la tête, l’abdomen ou la jambe (figure 3A-C). Pour cela, manipulez l’échantillon de manière à ce que la partie du corps d’intérêt se déplace d’abord vers le trou de coupe/d’angle.

REMARQUE : La taille et la position du trou découpé dans le sac et l’orientation de l’insecte peuvent devoir être modifiées pour obtenir la photographie nécessaire. - Une fois l’identification effectuée, passez aux sections pertinentes pour connaître les méthodes ultérieures et souhaitées. Voir la section 4 pour la technique d’élimination des segments antennaires, la section 5 pour le marquage des insectes et/ou la section 6 pour l’obtention d’échantillons de pollen.

4. Obtention d’échantillons génétiques non létaux à partir d’antennes

- À l’aide de ciseaux, coupez en diagonale l’un des deux coins non scellés (c.-à-d. les coins qui sont cousus ensemble ou qui ne sont pas refermables) du sac d’échantillon refermable. Assurez-vous que la coupe effectuée est au moins plus grande que la largeur de la tête de l’abeille (figure 4).

- Manipulez l’échantillon de manière à ce qu’il se déplace la tête la première vers le trou de coupe/d’angle.

REMARQUE : Cette étape peut être adaptée pour prélever d’autres échantillons de tissus à des fins d’analyse génétique (p. ex., jambe entière, jambe partielle). Par conséquent, il peut être nécessaire de modifier la taille et la position du trou découpé dans le sac ainsi que l’orientation de l’insecte pour obtenir l’échantillon nécessaire. - Une fois que la tête de l’abeille dépasse du sac, appliquez une légère pression sur le plastique environnant pour le faire tendre autour de l’insecte, limitant ainsi les mouvements (figure 3A).

- Si le trou est trop grand, roulez le sac sur lui-même pour restreindre davantage l’ouverture du trou et sécuriser l’échantillon. Si vous n’êtes pas certain de la taille de trou appropriée, effectuez les étapes 4.2 et 4.3 à l’intérieur d’une moustiquaire ou d’une cage de vol pour vous assurer que l’échantillon ne s’échappe pas complètement. Utilisez un sac supplémentaire si la coupe d’angle d’origine est trop grande.

- Placez le sac de manière à ce que la tête de l’insecte se trouve directement au-dessus du récipient de prélèvement (p. ex., tube de microcentrifugation/flacon contenant une solution tampon/éthanol) et que le contenant de l’échantillon génétique soit correctement marqué avec l’ID unique de l’échantillon correspondant à toutes les autres données de l’échantillon (figure 3D).

- À l’aide de ciseaux de dissection propres et stérilisés, coupez une partie d’un segment antennaire. Inspectez visuellement le contenant pour confirmer que l’échantillon se trouve à l’intérieur du contenant.

REMARQUE : Lors de la coupe, il est utile de travailler sur un substrat propre, stérilisé et de couleur claire (par exemple, Kimwipe). Ainsi, si l’échantillon ne tombe pas dans le récipient de prélèvement d’échantillons, il peut être facilement récupéré à l’aide d’une pince avec un risque minimal de contamination. - Fixez le couvercle du contenant de prélèvement d’échantillons de tissu et tournez le récipient de manière à ce que l’échantillon soit en suspension dans la solution (p. ex., solution tampon/éthanol).

- Placez le contenant de prélèvement d’échantillon de tissu (avec l’échantillon antennaire) dans un contenant sûr, idéalement dans un endroit frais et ombragé, à l’abri de la lumière directe du soleil et/ou des températures extrêmes, comme une glacière de terrain.

- Relâchez l’échantillon en toute sécurité près du point de capture d’origine.

REMARQUE : L’échantillon pourrait également être marqué (voir la section 5) avant sa libération afin de permettre d’identifier facilement qu’il a été échantillonné s’il est revu ou capturé.

5. Marquage de l’organisme

- Avec l’échantillon dans le sac d’échantillon refermable, faites un petit trou au milieu du sac d’échantillon.

REMARQUE : Ce trou s’ajoute au trou créé dans la section 4. Le trou ne doit pas être plus grand que la zone du thorax de l’insecte. La position de l’endroit où le trou doit être coupé peut varier en fonction de la taille de l’insecte et de la zone de marquage souhaitée. - En exerçant une légère pression sur le plastique des deux côtés de l’échantillon, manœuvrez l’insecte de manière à ce que le thorax soit directement sous le trou (c’est-à-dire que le haut du thorax soit exposé à travers le sac). Continuez en exerçant une légère pression pour vous assurer que l’échantillon reste en place (Figure 5A).

REMARQUE : D’autres zones de marquage peuvent être meilleures pour certains insectes (figure 5B). Certains utilisateurs trouvent plus utile d’agrandir le trou existant (de la section 4) et d’attraper l’abeille en tenant son thorax lorsqu’elle émerge (figure 5C). Cette approche peut augmenter le risque de se faire piquer. De plus, les dispositifs de marquage des reines des abeilles mellifères peuvent être modifiés pour confiner et marquer les abeilles si l’utilisateur trouve cela plus facile. Cependant, cette méthode nécessite un transfert vers un autre appareil et pourrait contaminer les échantillons de pollen. - À l’aide d’un stylo de marquage à la peinture (ou d’un autre matériau de marquage jugé approprié pour le taxon d’intérêt), marquez le spécimen selon la méthodologie prédéterminée spécifique au projet.

REMARQUE : Les méthodes de marquage varient en fonction des objectifs et peuvent être simples, indiquant que l’individu a été capturé, ou complexes, permettant d’identifier les individus (p. ex., à l’aide d’un codage ou d’un motif de couleur unique) (figure 5C). - Maintenez l’échantillon en place jusqu’à ce que la marque appliquée soit suffisamment sèche.

- Photographiez l’individu marqué pour confirmer la coloration unique et la position de la couleur.

REMARQUE : Les individus recapturés peuvent être facilement et rapidement photographiés directement à travers le sac d’échantillon refermable (figure 5D). - Relâchez l’échantillon en toute sécurité près du point de capture d’origine.

6. Prélèvement d’échantillons de pollen

- Avec l’échantillon dans le sac d’échantillon refermable, inspectez-le soigneusement pour détecter tout pollen visible.

REMARQUE : Comme le type et la quantité de pollen varient énormément, il arrive que le pollen ne soit pas visible à l’œil nu sur l’échantillon. Si les étapes précédentes ont déjà été effectuées, il est possible que des restes de pollen de l’échantillon se trouvent déjà dans le sac. - Si du pollen est visible sur l’échantillon, limitez le mouvement de l’échantillon en appliquant une légère pression sur le plastique des deux côtés de celui-ci.

- À l’aide d’un doigt, frottez ou poussez doucement le plastique contre les soies ou la partie du corps contenant du pollen pour faciliter l’élimination du pollen.

- Si le pollen n’est pas visible sur l’échantillon, maximisez le contact entre l’échantillon et le plastique pour voir si de petits restes de pollen sont retirés du tégument.

- Confirmez visiblement que le pollen se trouve dans le sac d’échantillon refermable, si possible (figure 4).

- Relâchez l’échantillon en toute sécurité près du point de capture d’origine.

- Fermez fermement le sac d’échantillon refermable contenant l’échantillon de pollen.

REMARQUE : Si un trou a été percé dans le sac d’échantillon refermable, il doit être placé dans un autre sac d’échantillon refermable pour éviter la contamination ou la perte de pollen. - Étiquetez le sac d’échantillons refermable avec un numéro d’identification unique de l’échantillon correspondant à l’insecte individuel et d’autres données (p. ex., numéro d’identification de l’espèce d’insecte, date, lieu, heure, sexe, registre de visite florale, etc.).

- Placez le sac d’échantillon refermable avec l’échantillon de pollen dans un récipient sûr, idéalement dans un endroit plus frais, pour le protéger de la lumière directe du soleil et/ou des températures extrêmes.

REMARQUE : S’il y a lieu, suivre les protocoles spécifiques au projet pour la préservation du pollen sur le terrain (p. ex., analyse génétique, morphologie du pollen).

Résultats

Cette méthodologie a été utilisée pour trois espèces d’abeilles en péril (Osmia calaminthae, Caupolicana floridana et C. electa) dans le sud-est des États-Unis. À ce jour, des centaines d’abeilles et de guêpes ont été collectées et relâchées en toute sécurité. Aucune abeille n’est morte en utilisant cette méthodologie ; Ceux qui ont été désignés comme spécimens de référence et conservés dans un nouvel enregistrement de localisation auprès de l’organisme de gestion approprié ont été sacrifiés de manière appropriée après la collecte des données. Le tableau 1 montre différentes caractéristiques morphologiques évaluées ainsi que d’autres données quantifiables qui peuvent être collectées à l’aide de ce protocole 14,32,33,34,35,36.

Figure 1 : Exemple de fiche technique montrant les données qui pourraient être collectées sur le terrain. Les données spécifiques collectées varieront en fonction des objectifs du projet. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Photos à servir de bons. Il est essentiel de prendre des photos de l’événement à des fins de signalement. Des photos présentant des caractéristiques d’identification distinctes sont nécessaires lorsque plusieurs espèces partagent des caractéristiques similaires. Cet Anthidium maculifrons trouvé en Floride peut être distingué des autres du genre par le jaune sur sa hampe et sa tête. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Placement du trou dans le sac d’échantillon refermable. L’emplacement du trou dans le sac d’échantillon refermable peut être modifié pour que des parties spécifiques du corps d’intérêt soient exposées pour des photographies ou des échantillons génétiques. Sur cette photo composite, la tête (A), l’abdomen et la patte de l’abeille (C) sont exposés à la photographie. Une fois que l’abeille est confinée et ne peut plus bouger, elle se repose souvent et peut être positionnée pour obtenir une macrophotographie. (D) Un échantillon génétique peut également être prélevé lorsque l’abeille est dans ces positions. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : Sac de collecte avec une abeille montrant un coin coupé en diagonale. Si vous souhaitez observer de près la tête de l’abeille, la taille de la coupe dans le coin du sac variera en fonction de la taille de la tête de l’abeille. Du pollen et même des sécrétions de nectar peuvent être trouvés dans le sac pour une identification future du pollen. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 5 : Images d’un sac d’échantillonnage refermable avec des abeilles. Pour éviter de se faire piquer lors du marquage de l’abeille, un trou peut être fait dans le sac, et le thorax (A) peut être positionné sous le trou. (B) Selon la taille de l’abeille, elle peut également être marquée sur l’abdomen. (C) Alternativement, l’abeille peut également être libérée du trou d’angle et comprimée au niveau du thorax pour le marquage. Cette technique peut augmenter le risque de se faire piquer, mais semble minimiser les taches de stylo. Une coloration / numérotation unique peut être utilisée pour différencier les individus. (D) Les spécimens recapturés peuvent être photographiés rapidement et facilement à travers le sac d’échantillon refermable et libérés. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Tableau 1 : Caractéristiques morphologiques évaluées à l’aide de ce protocole. Les échantillons peuvent également être manipulés pour observer et documenter de nombreux traits non représentés dans ce tableau (par exemple, la forme du tergite/sternite, la longueur totale, le poids, le nombre de dents, la nervation des ailes, la distance intertégulaire, etc.). Veuillez cliquer ici pour télécharger ce tableau.

Discussion

Ce protocole décrit une méthode sur le terrain pour manipuler et inspecter en toute sécurité les abeilles rares dans le but d’obtenir les informations souhaitées sur les échantillons non létaux ou les références et de relâcher en toute sécurité les individus focaux dans la nature au point de capture initial. Les avantages de ce protocole par rapport à d’autres méthodes de collecte, comme l’utilisation de flacons, sont que l’échantillon peut être confiné en toute sécurité pour permettre un examen minutieux des principales caractéristiques et une identification fiable, ce qui limite les dommages à la fois à l’insecte et à l’enquêteur. À l’inverse, comme c’est le cas avec d’autres méthodologies18,19, ce protocole n’exige pas que l’échantillon soit anesthésié ; Il peut être échantillonné et relâché rapidement avec une manipulation minimale. Les sacs d’échantillons refermables sont peu coûteux, faciles à acquérir, légers, extrêmement portables et recyclables, ce qui en fait une excellente alternative aux tubes à centrifuger. Comme ils n’ont pas la rigidité de certaines alternatives (par exemple, les tubes de faucon ou d’autres contenants rigides), il est important de redoubler de prudence lors de la manipulation de spécimens d’insectes vivants. Si un échantillon entier doit être prélevé comme référence, le placer dans un boîtier solide réduira les dommages potentiels à l’échantillon.

Il est avantageux pour les chercheurs qui utilisent cette méthode d’avoir de l’expérience dans la manipulation des abeilles et/ou d’autres insectes, car l’application d’une pression trop forte sur les spécimens pendant qu’ils sont dans le sac pourrait entraîner des blessures ou la mort. Pour acquérir plus d’expérience dans la manipulation des abeilles, les chercheurs novices devraient pratiquer ce protocole en utilisant des espèces plus courantes (par exemple, les abeilles mellifères). La pratique aidera à minimiser les blessures ou la mortalité de l’insecte. Il est important de noter que, selon le taxon focal, cette méthodologie peut présenter des limites. La taille réduite de taxons spécifiques peut nécessiter l’utilisation d’un équipement de macrophotographie plus coûteux et spécialisé et/ou l’utilisation de microscopes de terrain, car leurs caractéristiques peuvent ne pas pouvoir être isolées et photographiées avec les matériaux énumérés dans cette procédure, plus la cible est petite, plus il peut être difficile d’obtenir des images adéquates37. De plus, dans les cas où des parties du corps inaccessibles sont nécessaires (p. ex., la langue, les organes génitaux, etc.), d’autres méthodes d’identification peuvent être justifiées. Les organes génitaux sont parmi les traits de diagnostic les plus informatifs pour les insectes, qui peuvent être très variables entre les espèces et quelque peu stables au sein de celles-ci38,39. Dans ce cas, des méthodes létales, telles que la dissection, peuvent être nécessaires. Cependant, pour les espèces difficiles à identifier, l’utilisation de petits échantillons génétiques non létaux peut être utilisée pour l’identification après la collecte sur le terrain40, et la méthodologie décrite ici peut être utilisée pour collecter de tels échantillons. Une modélisation statistique est également en cours d’élaboration pour aider à associer l’imagerie et le séquençage de l’ADN pour l’identification des insectes41.

Une autre limite de la méthodologie présentée ici concerne la probabilité de se faire piquer lors de l’exécution de ce protocole, en particulier lorsqu’on a un trou percé dans le sac. Ce protocole, cependant, minimise la probabilité de se faire piquer ; Les auteurs n’ont que rarement été piqués à travers des sacs d’échantillons lors de la manipulation d’échantillons. Il convient également de noter que certaines espèces d’abeilles, de coléoptères et de guêpes ont été capables de couper les sacs à l’aide de leurs mandibules, de sorte qu’il faut faire attention lorsqu’il s’agit de déterminer si cette approche fonctionnera pour les taxons d’intérêt et, dans ces cas, des sacs en plastique plus épais ou d’autres méthodologies seraient recommandés. Dans tous les cas, les utilisateurs doivent minimiser l’utilisation de plastiques à usage unique et les recycler dans la mesure du possible.

Le taxon central pour le développement de ce protocole était l’abeille bleue calamintha, Osmia calaminthae (Hymenoptera : Megachilidae), qui mesure environ 10 à 11 mm pour une taillede 32. Depuis la mise au point de cette méthode, les auteurs l’ont utilisée sur une variété d’autres hyménoptères de différentes tailles, y compris des espèces de Bombus plus grandes (Hymnenoptera : Apidae) et des espèces de Caupolicana , C. electa et C. floridana (Hymenoptera : Colletidae). Caupolicana electa peut varier de 18 à 23 mm, tandis que C. floridana peut varier de 16 à 18 mm33. Pour aider à minimiser les impacts négatifs sur les espèces en péril, en péril ou inscrites, il est recommandé de l’essayer d’abord sur des substituts étroitement apparentés et/ou communs pour aider à acquérir de l’expérience et à développer des compétences. L’exosquelette des abeilles et d’autres insectes peut varier, et les spécimens moins robustes doivent être traités avec soin. Dans les situations où des corps d’insectes plus petits ou plus mous sont étudiés, cette méthodologie peut ne pas être suffisante. Les utilisateurs doivent déterminer quelles parties de cette méthodologie seront appropriées pour leur taxon focal.

Au-delà de l’objectif principal de confiner les organismes collectés sur le terrain pour l’identification, ce protocole peut être modifié pour effectuer diverses tâches liées à la recherche pour lesquelles les abeilles doivent être confinées en toute sécurité. Par exemple, les organismes peuvent être pesés sur le terrain dans les sacs d’échantillons refermables. Les chercheurs peuvent également prendre diverses mesures de spécimens à l’aide d’un pied à coulisse pendant que l’insecte est contraint. Par exemple, l’estimation de la capacité de retour des abeilles peut être effectuée à l’aide de la taille corporellede 42 ; Notre méthodologie pourrait aider à acquérir des données qui faciliteraient une telle estimation. De même, au lieu d’utiliser des pieds à coulisse, les chercheurs peuvent placer et photographier une règle/barre d’échelle et/ou une carte de couleur directement derrière l’échantillon pour mesurer les caractéristiques morphologiques clés lors du traitement ultérieur des images. Les applications futures de cette méthode pourraient tirer parti des progrès de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique. L’identification, tant sur le terrain qu’en laboratoire, pourrait être rationalisée à l’aide d’appareils intelligents, minimisant ainsi le temps de manipulation et le stress sur les échantillons.

Déclarations de divulgation

Les auteurs n’ont rien à divulguer.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier Ivone de Bem Oliveira, Jon Elmquist, Emily Khazan, Nancy Kimmel et Kristin Rossetti d’avoir révisé ce manuscrit. Cette recherche a été financée grâce à une subvention du U.S. Fish and Wildlife Service administrée par la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission (accord n° 19008) et à des fonds de la Florida Biodiversity Foundation.

matériels

| Name | Company | Catalog Number | Comments |

| 30x 60x illuminated jewelers eye loupe magnifier | JARLINK | Hand lens (if necessary) for observing diagnostic characteristics | |

| Aerial hand net | |||

| Bleech in wash bottle | Only needed for non-lethal genetic sampling | ||

| Blunt-tip kids scissors | Fiskar | Blunt-tip scissors are beneficial because they can safely be kept in pockets | |

| Ethanol in wash bottle | Only needed for non-lethal genetic sampling | ||

| FD-1 flash diffuser | Olympus | Flash Diffuser to illuminate specimen while taking voucher photos | |

| Field clipboard | |||

| Field cooler | |||

| Fine forceps | |||

| Fine point oil-based paint marker set | Sharpie | Pens to mark bees | |

| Kimwipes | Kimtech | ||

| Microcentrifuge tubes | Only needed for non-lethal genetic sampling | ||

| Resealable sample bag | Amazon | Dependent on specimen of interest. We prefer 50.8 mm x 76.2 mm or 50.8 mm x 50.8 mm - Edvision 2" x 3" Plastic Bags, 200 Count 2 Mil Transparent Resealable Zipper Poly Bags, Reclosable Storage Bags for Jewelry Supplies, Beads, Screws, Small Items - Soft 'N Style 500 Count Resealable Zipper Poly Bags, 2 by 2-Inch, 50mm by 50mm, Clear | |

| Stainless steel iris dissecting scissors | More precise than blunt-tipped scissors. Should be kept in a secure location. | ||

| TG-7 or similar camera | Olympus | Camera with macro setting to take voucher photos |

Références

- Potts, S. G., et al. Global pollinator declines: trends, impacts and drivers. Trends Ecol Evol. 25 (6), 345-353 (2010).

- IPBES. . The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators. , (2016).

- Goulson, D., Nicholls, E., Botias, C., Rotheray, E. Bee declines driven by combined stress from parasites, pesticides, and lack of flowers. Science. 347 (6229), 1255957 (2015).

- Zattara, E. E., Aizen, M. A. Worldwide occurrence records suggest a global decline in bee species richness. One Earth. 4 (1), 114-123 (2021).

- Allen-Wardell, A. G., et al. The potential consequences of pollinator declines on the conservation of biodiversity and stability of food crop yields. Conserv Biol. 12 (1), 8-17 (1998).

- Nieto, A., et al. . European Red List of Bees. , (2014).

- Simpson, D. T., et al. Many bee species, including rare species, are important for function of entire plant-pollinator networks. Proc R Soc B. 289 (1972), 20212689 (2022).

- Roulston, T. H., Smith, S. A., Brewster, A. L. A comparison of pan trap and intensive net sampling techniques for documenting a bee (Hymenoptera: Apiformes) fauna. J Kans Entomol Soc. 80 (2), 179-181 (2007).

- Gibbs, J., et al. Does passive sampling accurately reflect the bee (Apoidea: Anthophila) communities pollinating apple and sour cherry orchards. Environ Entomol. 46 (3), 579-588 (2017).

- Portman, Z. M., Bruninga-Socolar, B., Cariveau, D. P. The state of bee monitoring in the United States: a call to refocus away from bowl traps and towards more effective methods. Ann Entomol Soc Am. 113 (5), 337-342 (2020).

- Popic, T. J., Davila, Y. C., Wardle, G. M. Evaluation of common methods for sampling invertebrate pollinator assemblages: net sampling out-perform pan traps. PLoS One. 8 (6), e66665 (2013).

- Bubnič, J., Mole, K., Prešern, J., Moškrič, A. Non-destructive genotyping of honeybee queens to support selection and breeding. Insects. 11 (12), 896 (2020).

- Châline, N., Ratnieks, F. L., Raine, N. E., Badcock, N. S., Burke, T. Non-lethal sampling of honey bee, Apis mellifera, DNA using wing tips. Apidologie. 35, 311-318 (2004).

- Oi, C. A., López-Uribe, M. M., Cervini, M., Del Lama, M. A. Non-lethal method of DNA sampling in euglossine bees supported by mark-recapture experiments and microsatellite genotyping. J Insect Conserv. 17, 1071-1079 (2013).

- Holehouse, K. A., Hammond, R. L., Bourke, A. F. G. Non-lethal sampling of DNA from bumble bees for conservation genetics. Insectes Soc. 50, 277-285 (2003).

- Boyle, N. K., et al. A nonlethal method to examine non-Apis bees for mark-capture research. J Insect Sci. 18, 10 (2018).

- Curran, M. F., et al. Use of 3-dimensional videography as a non-lethal way to improve visual insect sampling. Land. 9 (10), 340 (2020).

- Austin, G. H. Effect of carbon dioxide anaesthesia on bee behaviour and expectation of life. Bee World. 36 (3), 45-47 (1955).

- Switzer, C. M., Combes, S. A. Bombus impatiens (Hymenoptera: Apidae) display reduced pollen foraging behavior when marked with bee tags vs. paint. J Melittology. 62, 1-13 (2016).

- Ribbands, C. R. Changes in the behaviour of honey bees following their recovery from anaesthesia. J Exp Biol. 27 (3-4), 302-310 (1950).

- Poissonnier, L. A., Jackson, A. L., Tanner, C. J. Cold and CO2 narcosis have long-lasting and dissimilar effects on Bombus terrestris. Insectes Soc. 62, 291-298 (2015).

- Wilson, E. E., Holway, D., Nieh, J. C. Cold anaesthesia decreases foraging recruitment in the New World bumblebee, Bombus occidentalis. J Apic Res. 45 (4), 169-172 (2006).

- Chauzat, M. P., Faucon, J. P. Pesticide residues in beeswax samples collected from honey bee colonies (Apis mellifera l) in France. Pest Manage Sci. 63 (11), 1100-1106 (2007).

- Jha, S., Stefanovich, L., Kremen, C. Bumble bee pollen use and preference across spatial scales in human-altered landscapes. Ecol Entomol. 38 (6), 570-579 (2013).

- Popic, T. J., Wardle, G. M., Davila, Y. C. Flower-visitor networks only partially predict the function of pollen transport by bees. Austral Ecol. 38 (1), 76-86 (2013).

- Bell, K. L., et al. Applying pollen DNA metabarcoding to the study of plant-pollinator interactions. Appl Plant Sci. 5 (6), 1600124 (2017).

- Wood, T. J., Kaplan, I., Szendrei, Z. Wild bee pollen diets reveal patterns of seasonal foraging resources for honey bees. Front Ecol Evol. 6, 210 (2018).

- Friedle, C., Wallner, K., Rosenkranz, P., Martens, D., Vetter, W. Pesticide residues in daily bee pollen samples (April-July) from an intensive agricultural region in Southern Germany. Environ Sci Pollut R. 28, 22789-22803 (2021).

- Lau, P., Lesne, P., Grebenok, R. J., Rangel, J., Behmer, S. T. Assessing pollen nutrient content: a unifying approach for the study of bee nutritional ecology. Phil Trans R Soc B. 377, 20210510 (2022).

- Potter, C., et al. Pollen metabarcoding reveals broad and species-specific resource use by urban bees. PeerJ. 7, e5999 (2019).

- Graham, J., Campbell, J., Tsalickis, A., Stanley-Stahr, C., Ellis, J. Observing bees and wasps: Why surveys and monitoring programs are critical and how they can improve our understanding of these beneficial hymenopterans. J Pollinat Ecol. 33, 139-169 (2023).

- Rightmyer, M. G., Deyrup, M., Ascher, J. S., Griswold, T. Osmia species (Hymenoptera, Megachilidae) from the southeastern United States with modified facial hairs: taxonomy, host plants, and conservation status. ZooKeys. 148, 257-278 (2011).

- Michener, C. D., Deyrup, M. Caupolicana from Florida (Hymenoptera: Colletidae). J Kansas Entomol Soc. 77 (4), 774-782 (2004).

- Michener, C. D. . Bees of the World. , (2007).

- Thorp, R. W. The collection of pollen by bees. Pl Syst Evol. 222, 211-223 (2000).

- Streinzer, M., Kelber, C., Pfabigan, S., Kleineidam, C. J., Spaethe, J. Sexual dimorphism in the olfactory system of a solitary and a eusocial bee species. J Comp Neurol. 521 (12), 2742-2755 (2013).

- Marshall, S. A. Field photography and the democratization of arthropod taxonomy. Am Entomol. 54 (4), 207-210 (2008).

- Eberhard, W. G. . Sexual SelectionandAnimal Genitalia. , (1985).

- Yassin, A. Unresolved questions in genitalia coevolution: bridging taxonomy, speciation, and developmental genetics. Org Divers Evol. 16, 681-688 (2016).

- Magoga, G., et al. Curation of a reference database of COI sequences for insect identification through DNA metabarcoding: COins. Database. 2022, baac055 (2022).

- Badirli, S., et al. Classifying the unknown: Insect identification with deep hierarchical Bayesian learning. Methods Ecol Evol. 14 (6), 1515-1530 (2023).

- Guedot, C., Bosch, J., Kemp, W. P. Relationship between body size and homing ability in the genus Osmia (Hymenoptera: Megachilidae). Ecol Entomol. 34 (1), 158-161 (2009).

Réimpressions et Autorisations

Demande d’autorisation pour utiliser le texte ou les figures de cet article JoVE

Demande d’autorisationThis article has been published

Video Coming Soon